「心臓、心臓病について」を事前にご覧いただくと、さらに分かりやすいです。

心房細動とは?

心房細動(しんぼうさいどう)は、心臓の上の部屋である心房が正常に収縮できず、細かく震えることで脈が不規則になる不整脈の一種です。

- 日本では高齢化に伴い患者数が増加しており、およそ1%の人に見られるとされています。

- 発症のリスク因子には、高血圧・糖尿病・心疾患・睡眠時無呼吸症候群・甲状腺疾患・飲酒・喫煙・加齢・男性などがあります。

心房細動には大きく2つのタイプがあります。

- 発作性心房細動:一時的に起こり、自然に止まる

- 持続性心房細動:7日以上続く

多くは発作性から始まり、徐々に持続性に移行します。症状がはっきり出る方もいれば、自覚症状がなく健診で見つかることもあります。

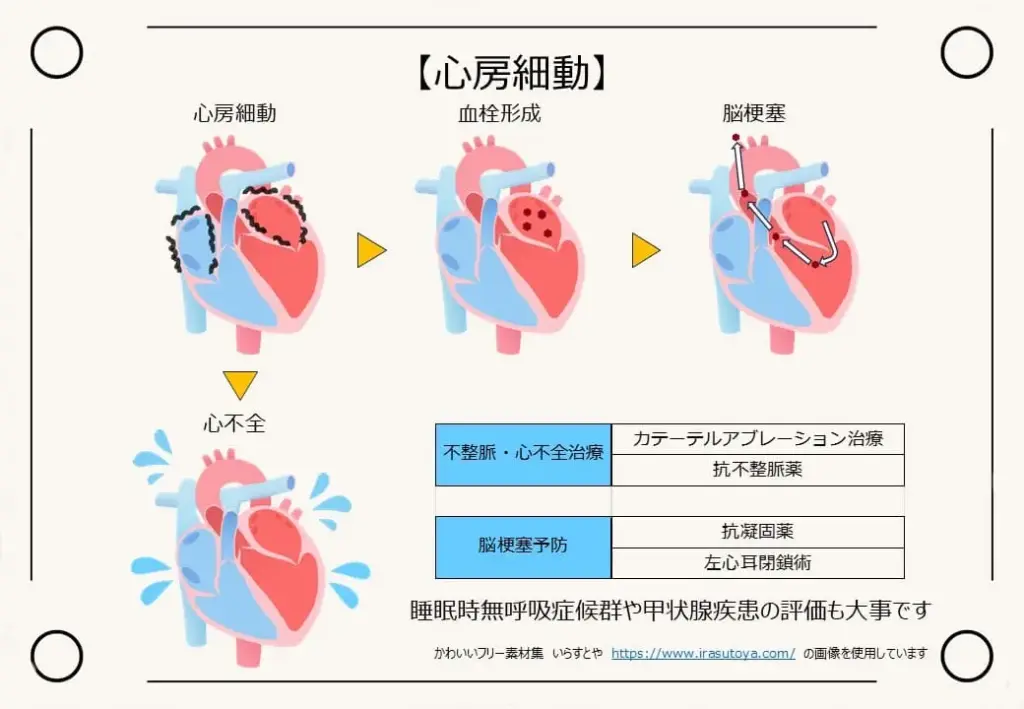

心房細動で起こるリスク

心房細動は「脈が不規則になる」だけでなく、全身の病気につながる可能性があります。

- 脳梗塞:心臓の中でできた血栓(血の塊)が脳へ流れてしまう

- 心不全:心臓のポンプ機能が低下し、息切れやむくみの原因になる

- 動悸や胸の違和感

- 認知症や入院リスクの増加

特に脳梗塞を起こすと、後遺症のためその後の生活の質を落とすことがあります。

診断の流れ

当院では、以下のような方法で心房細動を評価します。

- 聴診:脈の不規則性を確認

- 心電図:心房細動の診断

- ホルター心電図(24時間記録):発作性心房細動であれば日常生活の中で不整脈が出るかを詳しく評価

- 心臓超音波(心エコー)検査:心臓の動きや血栓の有無を確認

治療方法

心房細動の治療には2つの柱があります。

① 不整脈自体を抑える・整える治療

- 抗不整脈薬でリズムを整える

- カテーテルアブレーション:心臓の異常な電気信号を起こす部位を治療して不整脈を根本的に治します。動悸などの症状がある方だけでなく、将来の心不全リスクの軽減のために勧められることもあります。

② 脳梗塞の予防

- 抗凝固薬(血液をサラサラにする薬)を内服し、血栓をできにくくする

- 特に高齢(75歳以上)、高血圧、糖尿病、心不全などのリスクがある方に推奨されます。

- 薬による出血リスクが高い方には、左心耳閉鎖術という血栓ができやすい部分を閉じる治療もあります。

生活で気をつけたいこと

- 血圧や血糖値を日常的にチェック

- 塩分控えめの食事と適正体重の維持

- 適度な運動(無理のないウォーキングなど)

- 禁煙・節酒

- いびきや睡眠時の無呼吸があるようなら検査

まとめ

心房細動は高齢者に増える身近な不整脈ですが、脳梗塞や心不全の原因となる重大な病気です。

早期に診断して治療を始めることで、合併症を予防し、安心して生活を送ることができます。

当院(津山市二宮)は、総合内科専門医・循環器専門医が在籍し、心電図・ホルター心電図・心エコーなどの検査を用いて正確な診断と治療を行っています。

- 津山市二宮に位置し、駐車場あり

- 中国自動車道院庄インターから車で5分

- 国道53号線を降りてすぐ

動悸や不整脈が気になる方はお気軽にご相談ください。

参考 日本循環器学会/日本不整脈心電学会.不整脈非薬物治療ガイドライン(2018年改訂版).

日本循環器学会/日本不整脈心電学会.2020年改訂版不整脈薬物治療ガイドライン.

日本循環器学会/日本不整脈心電学会.2021年JCS/JHRSガイドラインフォーカスアップデート版

日本循環器学会/日本不整脈心電学会.2024年JCS/JHRSガイドラインフォーカスアップデート版不整脈治療.