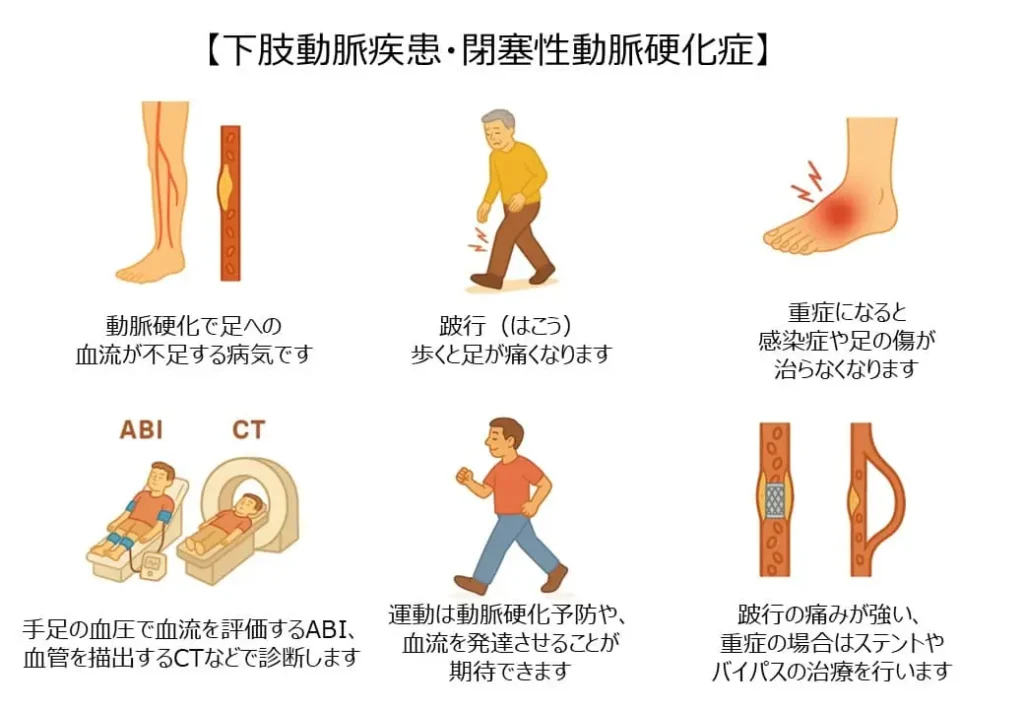

閉塞性動脈硬化症・下肢動脈疾患とは?

下肢動脈疾患(かしどうみゃくしっかん)は、足に血液を送る血管が動脈硬化によって細くなったり詰まったりし、血流が不足する病気です。閉塞性動脈硬化症とも呼ばれます。

初期には歩くと足が痛くなるなど自覚症状が軽度な時もあり、「年齢のせいかな」と見過ごされてしまうことも多いです。一方で、重度となると足の壊死を起こすこともあり早期発見がとても重要です。

主な症状

- 間欠性跛行(かんけつせいはこう)

→ 歩くとふくらはぎや太ももが痛み、休むと回復する症状です。初期に多く見られます。 - 進行すると…

→ 少し歩いただけで痛む、安静時も足先が痛む、足の色が悪い、傷が治りにくい。 - 重症化すると…

→ 足の組織が壊死してしまい、最悪の場合は切断が必要となることもあります。

注意すべき人の特徴

下肢動脈疾患は「全身の動脈硬化のサイン」でもあります。次のような方は特に注意が必要です。

- 喫煙習慣がある

- 糖尿病を指摘されている

- 高血圧で治療中

- 高コレステロール血症(高脂血症)

- 家族に心筋梗塞や脳卒中の既往がある

- 高齢の方

これらの危険因子がある方は、心筋梗塞や脳卒中のリスクも高いため喫煙習慣や糖尿病・高血圧症など治せるものは治していきましょう。

検査方法

以下のような検査を組み合わせ、足の血流や血管の状態を評価します。

症状や診察所見とあわせて、総合病院に評価を相談させていただきます。

- ABI検査(足関節上腕血圧比)

足首と腕の血圧を測定し、血流の状態を調べます。 - 超音波検査(エコー)

血管の形や流れをリアルタイムに観察可能。 - CT・MRI

血管の詰まり具合や範囲をより詳しく調べます。

治療について

生活習慣の改善

- 禁煙(最も重要です)

- バランスの良い食事と適正体重の維持

- 無理のない運動(歩行訓練は血流改善に有効です)

薬物療法

- 抗血小板薬(血液を固まりにくくする)

- コレステロールや中性脂肪を下げる薬

血管治療

- カテーテル治療:風船やステントで血管を拡げる

- バイパス手術:細い部分や詰まった部分の先に血管をつなげ新しい血流の通り道を作る

早期発見が重要です

下肢動脈疾患は足だけの問題ではなく、全身の血管病のサインです。下肢動脈疾患のある方には狭心症や脳梗塞を合併するリスクがあります。早期に見つけることで、症状の改善や合併症予防につながります。

- 「歩くと足が痛いけど、休むと治る」

- 「足が冷える・しびれる」

- 「足の傷が治りにくい」

こうした症状があれば、自己判断せず早めの受診をおすすめします。

まとめ

閉塞性動脈硬化症や下肢動脈疾患は、高血圧・糖尿病・脂質異常症と深く関わる生活習慣病のひとつです。当院では、総合内科専門医・循環器専門医が、生活習慣病から心疾患(不整脈・心不全・狭心症など)まで幅広く診療しています。

- 津山市二宮にあり、駐車場完備

- 中国自動車道院庄インターから車で5分

- 国道53号線を降りてすぐ

津山市や周辺地域で「足の痛み」「血流の病気」が気になる方は、お気軽にご相談ください。

参考 日本循環器学会/日本血管外科学会.2022年改訂版 末梢動脈疾患ガイドライン.