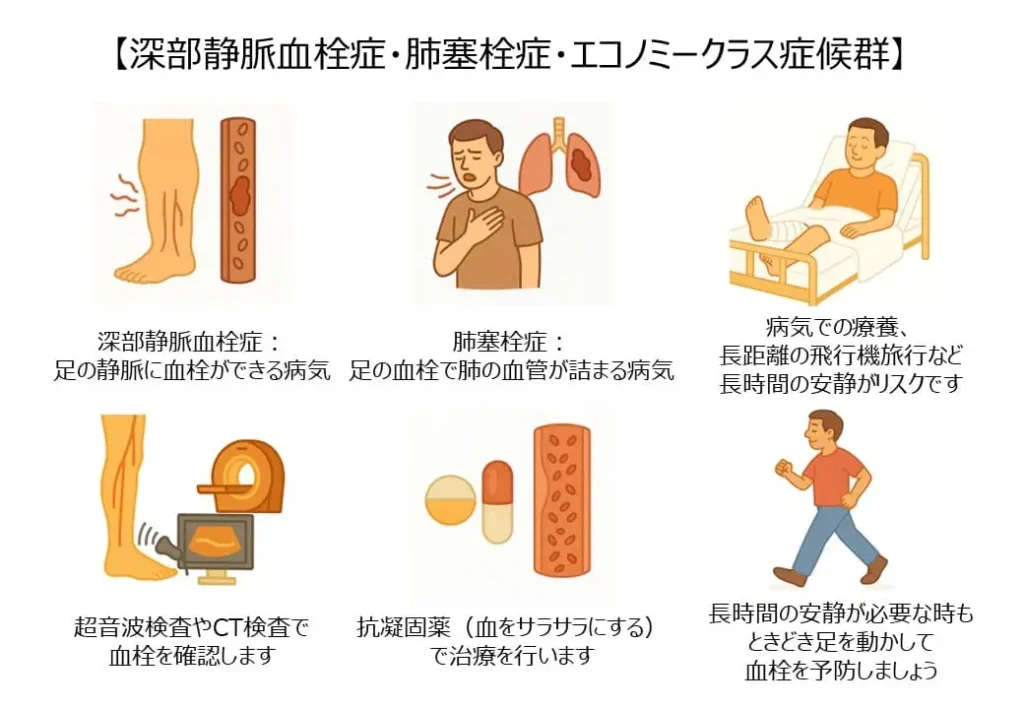

深部静脈血栓症・肺塞栓症とは

足の内側のほうにある静脈に血のかたまり(血栓)ができる病気を深部静脈血栓症(DVT)といいます。この血栓が血流に乗って肺の血管に詰まると、肺塞栓症(PE)を起こします。肺の血流が突然遮断されるため、呼吸困難や胸の痛みを引き起こし、重症では命に関わることもあります。これらをまとめて静脈血栓塞栓症(VTE)と呼びます。

血栓ができやすい状況

血栓は「血流が滞る」「血管が傷つく」「血液が固まりやすい」条件で起こりやすくなります。

よくある状況

- 長時間同じ姿勢でいる場合

例:長距離飛行やバス移動の「エコノミークラス症候群」。足を動かさないことで血流が滞り、血栓ができます。 - 安静臥床が続く場合

手術後や病気での入院、けがで動けないとき。特にご高齢の方は注意が必要です。 - 被災地での避難生活

車中泊や避難所で足を伸ばせない姿勢が続くとリスクが高まります。水分不足も血栓を作りやすい要因となります。

その他のリスク因子

- がん

- 妊娠・産後

- ホルモン治療(経口避妊薬・ホルモン補充療法)

- 肥満・喫煙

主な症状

深部静脈血栓症(DVT)

- 片足の急な腫れ

- 足の痛みや張り感

- 足の皮膚が赤くなる、熱を持つ

肺塞栓症(PE)

- 突然の息切れ・呼吸困難

- 胸の痛み

- 動悸、めまい、失神

※肺塞栓症は急に症状が出て進行することが多く、放置すると命に関わります。

予防と日常の対策

- こまめに足を動かす

長時間の移動では1〜2時間ごとに立ち上がり、座ったままでも足首を回したりかかとを上げ下げしましょう。 - 水分をしっかり摂る

脱水では血液を濃くし血栓を作りやすくなります。水やお茶をこまめに摂取しましょう。 - 弾性ストッキングの使用

血流を促進し、むくみや血栓形成を防ぎます。 - 早期離床

入院や安静が必要な場合でも、可能な範囲で早く体を動かすことが重要です。

治療について

血栓ができてしまった場合は、抗凝固薬(血液を固まりにくくする薬)が基本です。重症例では血栓を溶かす薬やカテーテル治療・手術が行われることもあります。早期治療で肺塞栓症や重症化を予防することが重要です。

まとめ

- 片足が急に腫れた

- 赤みや熱を伴う腫れがある

- 突然の息切れや胸の痛み、めまいがある

これらの症状がある場合は、医療機関を受診しましょう。

当院は、総合内科専門医・循環器専門医が在籍しています。症状などから深部静脈血栓症や肺塞栓所が疑わしければ適切な検査、治療が受けられるように対応させていただきます。

参考 日本循環器学会.肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断、治療、予防に関するガイドライン (2017年改訂版).