今日も元気で!!(336) 2025/9/3

“うさぎさん”は、いつから月でお餅をつき始めた?

今年の中秋の名月は、10月6日です。秋の夜空に“うさぎ”の餅つきが見えるでしょうか。

今回は月にいる“うさぎ”について調べてみました。

最も早く月のうさぎを確認したのは、約2500年前のインドでの出来事のようです。日本では、7世紀の飛鳥時代(聖徳太子の時代)に、中国から月の“うさぎ”が伝わり、曼荼羅に描写されています。そのほか、メキシコやその他中南米の国やアフリカでも、古くから月の模様は“うさぎ”と考えられていました。

中国では、うさぎは飲めば仙人になり不老不死となる“不死の仙薬”を作っているようです。

日本ではお餅をついています。お餅は生命を更新・再生させてくれる食べ物として、神様に捧げられたりしていますので、“不死の仙薬”と同じ特別な食べ物であったようです。

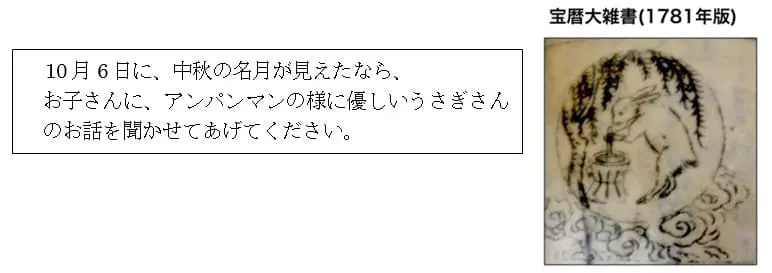

日本で、うさぎが餅をつき始めたのは、江戸時代の中ごろ(大河ドラマ「べらぼう」のころ)だとされています。それまでは、仙薬を作っている姿や、カエルと一緒にいる姿、何もしないで座っている姿などが描かれています。そして、江戸時代の中ごろになって、餅をついているうさぎが描かれています。(図)。

さて、2500年前にどうして、うさぎが月に昇ったかです。

昔、“猿・狐・兎”が、子供はおらず、家は貧しく、食べる物もないお爺さんに会いました。3匹はお爺さんを助けようと食べ物を探しに出かけました。猿は木に登って栗・柿・梨などを、里に出て瓜・茄子・大豆などを運んできました。狐は、餅・混ぜご飯や、アワビ・鰹などのいろいろな魚類を持ち帰りました。

兎は、猿と狐の話を聞いて、頑張ろうと、耳を高く立てて目を見開き、色んな所を駆け回って食べ物を探しましたが、何一つ手に入れることができませんでした。兎は、お爺さんにわが身を捨てて、食べてもらおうと、火の中に飛び込んだのです。

ところが、このお爺さんは神様だったのです。神様はうさぎの優しい行いをすべての人に見せようと、うさぎを月に昇らせたのです。(今昔物語集)